Modeste coupole blanche, ou vaste complexe richement décoré ; petit saint local, ou mystique prestigieux ; dévotions discrètes ou pèlerinages attirant des milliers de participants ; haute spiritualité ou dérives superstitieuses… sous une forme ou sous une autre, soufisme et mausolées de saints appartiennent depuis un bon millénaire au paysage tunisien.

Quelle est l’origine des zaouïas ? Les historiens de l’Antiquité font remarquer que la Tunisie chrétienne était déjà parsemée de petites chapelles et de tombes de saints personnages. Les sacrifices d’animaux étaient représentés sur les stèles puniques et romaines. Les religions changent, mais les formes de dévotion demeurent au plus profond des inconscients, et se transmettent de génération en génération…

Dès le début de l’ère musulmane, à mesure que califes et émirs s’installaient dans l’opulence, des dévots ont fait le choix de renoncer aux honneurs, au confort et aux biens de ce monde pour vivre dans la simplicité. Un ascétisme symbolisé par leurs vêtements de laine qui leur valurent très tôt le surnom de soufis.

Les zaouïas vues par un voyageur du XIXe siècle : « Les sauvias sont des lieux de refuge et d’immunités, la plupart des fondations royales, on y donne à manger et à loger aux voyageurs. Les malheureux y ont un azile assuré. L’on ne peut y former aucun acte d’hostilité ny arrêter aucun prisonnier que par ordre exprès du roy. Les esclaves de quelque religion qu’ils soient y sont reçus, les plaintes contre leurs maîtres écoutées, et ils peuvent y rester jusqu’à ce que leurs patrons ayent résolu de les vendre si l’esclave le veut absolument. Enfin ces sauvias jouissent de privilèges aussy et peut-être même plus grands que ceux des églises d’Italie et d’Espagne. » Jean-André Peyssonnel, Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger (1838)

Face à la mer

En Tunisie, ces ascètes trouvèrent tout naturellement à s’employer dans les ribats, fortins répartis tout le long du littoral qui formaient un système de surveillance contre les invasions venues de la mer. Ils sont devenus des gardiens de ribats, des mourabitoun – mot qui restera et sera francisé en “marabout”.

Nul doute que la présence de ces hommes pieux et de leur baraka ajoutait au sentiment de protection des populations vivant près des ribats. Peut-être aussi, à observer la mer sans relâche, les gardiens ont-ils pris des habitudes de méditation ? Est-ce un hasard si, aujourd’hui encore, tant de “marabouts” sont construits face à la mer ? Sidi Bou Saïd, Sidi Mahresi à Nabeul, Sidi Bouhadid à Hammamet, Sidi Boumendil à Hergla, Sidi Yati et Sidi Jemour à Djerba… on ne compte pas les coupoles blanches qui s’égrènent tout au long de la côte.

Nombre d’entre elles ont été transformées en café. Est-ce parce que le café a été longtemps la boisson des mystiques ? Avant de se banaliser, ce breuvage était considéré en effet comme un puissant psychotrope, utilisé par les mystiques dans leurs nuits de veille et de méditation. Même le fameux Café des Nattes de Sidi Bou Saïd faisait autrefois partie de la zaouïa d’Abou Saïd el Béji, avant d’en être séparé par une cloison. Son haut escalier était l’entrée principale du sanctuaire ; l’énorme diffuseur d’encens qui trône en son milieu demeure, comme un évocation de cette époque. Mais de nos jours, ce n’est plus tant la communication avec le Divin qui est recherchée dans ces zaouïas en buvant son café, mais plutôt… la connexion aux réseaux sociaux, grâce au code Wifi qui figure sur le ticket de caisse !

Une visite en famille à Sidi Fathallah : « La zorziha : colline aux pierres plates et lisses. Nous devions grimper à son sommet et nous laisser glisser jusqu’en bas, où un creux dans le rocher arrêtait notre descente. Les glissades s’effectuaient, couchés sur le ventre, puis couchés sur le dos, puis sur le côté droit, puis sur le gauche, puis la tête en bas ; cette dernière position était la plus difficile et la plus impressionnante. Ces exercices n’étaient pas uniquement prévus pour maintenir le corps en forme ; cette colline se trouvait être le toit du marabout de Sidi Fathallah construit à même le rocher, nous étions donc protégées et assistées par sa baraka. Cette pratique garantissait, paraît-il, la santé, et surtout, pour nous, la bonne humeur. C’était en effet une véritable fête que de grimper puis de se laisser tomber. Nous riions aux éclats. Nous devions soutenir notre mère, encore faible, pour l’aider à grimper et à glisser, car malgré son état de convalescente, cet exercice périlleux lui était obligatoire pour recouvrer définitivement la santé. » Maherzia Amira-Bournaz, C’était Tunis 1920 (Cérès éditions)

Du côté des faibles

Vénérable institution, la zaouïa offre à ceux qui la visitent sa baraka, l’aura bénéfique du fondateur restant attachée au monument par-delà sa mort, ainsi que son pouvoir d’intercéder auprès de Dieu pour apporter la guérison ou exaucer des vœux. La zaouïa est lieu de culte et d’enseignement, mais aussi de convivialité. Elle secourt les indigents, logeait autrefois les étudiants, elle sert de cadre aux rituels des confréries et à des célébrations familiales. Elle est imbriquée dans tous les aspects de la vie sociale, autant que physiquement omniprésente dans les villes et les campagnes.

Certaines zaouïas ont joué un grand rôle dans l’intégration de minorités. Sidi Mahrez aurait organisé la protection des juifs de Tunis ; jusqu’à nos jours, les juifs tunisiens racontent qu’il leur aurait permis de résider à l’intérieur de la médina, en leur attribuant un quartier proche de sa maison. Au XVIIe siècle, alors que des milliers de Morisques chassés d’Espagne débarquaient sur les côtes tunisiennes, Abou el Ghayth el Qashshash apporta aide et soutien à ces musulmans convertis de force au christianisme, qui bien souvent avaient perdu tous leurs biens et ne parlaient même pas l’arabe ; en plus de son action caritative, il leur permit d’enseigner l’islam à leurs enfants en langue espagnole.

En 1846, après le décret beylical abolissant l’esclavage, les Noirs libérés se regroupèrent dans une confrérie autour de la zaouïa de Sidi Saad, à Mornag. Celle-ci, rattachée symboliquement au Noir Bilel, premier muezzin de l’histoire, leur offrait une légitimité et un patronage prestigieux, une “étoile noire” à laquelle accrocher leurs espoirs. Fréquentée assidument par des Blancs autant que par des Noirs, elle a contribué à les mêler au reste de la population. En intégrant au culte des rites et des musiques d’origine africaine, elle a pérennisé un pan de la culture de leurs pays d’origine. La confrérie était présidée par le premier eunuque noir de la cour beylicale, un serviteur de haut niveau protocolaire formé dans les palais d’Istanbul ; d’où peut-être le nom de Stambali donné à cette musique.

La confrérie de Sidi Bilal : « En Tunisie, comme dans tout le Maghreb, les groupements de Noirs musulmans se présentent comme les descendants de Sidi Bilal, ou « fils de Sidi Bilal ». Ce dernier représente à leurs yeux l’ancêtre de tous les Noirs (ousfane) de l’Afrique du Nord, voire de tous les Noirs musulmans (…) On peut considérer d’une certaine manière que la conversion de Bilal constitue un acte libérateur. Bilal a mérité le statut d’homme libre par le fait qu’il ait exercé son droit de choisir sa religion. Par son héroïsme, il incarnait le rêve de libération de tous les esclaves noirs. » Ahmed Rahal, La Communauté noire de Tunis, thérapie initiatique et rite de possession (L’Harmattan)

Les femmes aussi ont trouvé de tous temps un espace chaleureux dans les zaouïas, qu’elles fréquentent assidûment. Est-ce parce qu’elles y retrouvent l’atmosphère d’une maison ? La plupart des zaouïas étaient effectivement, à l’origine, la maison même de leur fondateur ; elles en gardent l’allure avec leurs patios et leurs chambres tapissées de carreaux de céramique. Quand la mosquée apparaît comme un univers essentiellement masculin – les femmes y entrent par une porte dérobée, prient derrière les hommes, n’occupent pas de fonction officielle – la zaouïa est un lieu mixte où les femmes sont accueillies comme les autres fidèles, sans même obligation de se voiler. Les chants et surtout les danses de transe leur donnent l’occasion d’extérioriser leurs sentiments, même les plus violents, en oubliant les contraintes de bienséance de la société traditionnelle. Et des femmes y participent activement au culte, parfois à un haut niveau de responsabilité. Une femme peut ainsi diriger les séances musicales, ou être une mokkadema, c’est-à-dire apte à initier les fidèles au rituel ; à Sidi Saad, elle peut même devenir arîfa (“savante”), ce qui équivaut au grade de cheikh.

Plus profondément, il faut se rappeler qu’un des tout premiers mystiques musulmans de l’histoire était une femme : Râbia el Adawiyya, qui vivait à Bassorah au VIIIe siècle et renonça aux plaisirs de la vie pour se consacrer à l’amour de Dieu. Et un des plus grands saints de Tunisie est une sainte : Sayda Manoubiya, disciple de Sidi Belhassen, qui participait avec les hommes à des discussions théologiques. La “Dame de la Manouba” – son village de naissance, où se trouve aujourd’hui sa zaouïa – s’est vue donner le titre de Qotb, “pôle”, soit le plus haut degré de sainteté dans la hiérarchie mystique.

A la zaouïa de Sayda Manoubiya : « Certaines affiliées expliquent que chaque fois qu’elles se sentaient soucieuses ou inquiètes, elles venaient à Saïda parce qu’au sanctuaire leurs inquiétudes se dissipaient et elles devenaient sereines. D’autres, sans que la recherche de la paix soit leur motivation première, ne cachent pas aussi que le sanctuaire leur procure la paix. L’expression “je me sens très à l’aise au sanctuaire” se répète souvent dans les entretiens. Cette expression reflète un bien-être, mais aussi une certaine familiarité avec l’espace : “je me sens comme chez moi”, disait-elle ; mais également une familiarité qui s’instaure rapidement avec les autres visiteuses. (…) “Quand je me sens mal, anxieuse, je me dis que c’est parce que je me suis absentée de Saïda. J’ai l’impression que quelque chose me manque, je me sens vraiment malade, je n’ai plus la force de m’occuper de mon foyer, je viens à Saïda et le lendemain je me sens bien mieux.” » Mounira Saad, La perpétuité des pratiques cultuelles, le cas de Saïda Manoubiya (revue de l’IBLA, 2001)

De la méfiance à la reconnaissance

Le mysticisme des premiers soufis, qui recherchaient la Connaissance de Dieu et l’Amour divin, a très tôt suscité des critiques. A Bagdad, El Hallaj a été condamné à mort pour s’être écrié publiquement, pour exprimer son expérience de l’extase mystique : « Je suis la Vérité ». L’orthodoxie musulmane voyait d’un mauvais œil leur tendance à s’isoler de la communauté des musulmans, ou encore certaines doctrines bizarre comme la malâmatiyya, qui consistait à rechercher exprès la réprobation publique pour progresser spirituellement… Pour que les soufis soient pleinement reconnus, il aura fallu la grave crise déclenchée par les mo’tazilites, ces penseurs qui appliquaient à la science religieuse la rationalité de la philosophie grecque. Après de violentes polémiques, la grande réconciliation sous l’égide du penseur El Ghazali permit aux mystiques de devenir des alliés de l’islam officiel. Le rigorisme d’un Ibn Taymiyya, qui au siècle suivant s’opposera aux visites de tombeaux de saints, et dont se réclameront plus tard les wahabites, n’y changera rien.

D’autant que les soufis auront gagné leurs lettres de noblesse en combattant pour la protection du territoire face aux envahisseurs, ou pour la défense du sunnisme contre les Fatimides chiites. Sidi Bou Ali, le “sultan du Jérid”, aurait quant à lui chassé le kharijisme de Nefta. De ces siècles lointains et des grandes peurs qui les ont accompagnés, l’hagiographie des saints a conservé des récits merveilleux. Ainsi Sidi Mahrez, le premier grand saint de Tunis qui vécut autour de l’an 1000, aurait terrassé Badis, émir ziride de l’Ifriqiya, après avoir conduit une révolte contre les maîtres chiites du pays. On raconte que le prince, qui voulait punir la ville, fut transpercé par sa propre épée lorsque le saint prononça ces seuls mots : « Tunis demeurera et Badis disparaîtra ! »

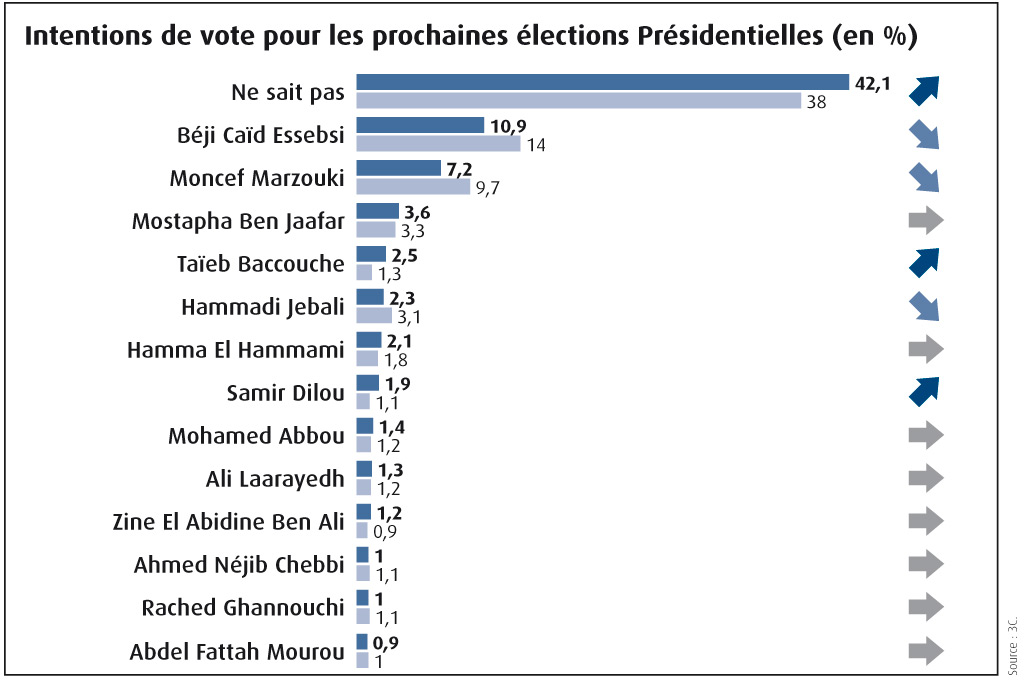

Né dans le mausolée de Sidi Bou Saïd… « Mon grand-père Mohamed Ben Jaafar qui était Amine des chawachias a accueilli ma mère à la maison de vacances familiale de Sidi Bou Saïd lorsqu’elle attendait son enfant et que mon père était retenu loin de Tunis, à Jedaïda, pour les besoins de son exploitation agricole. A cette époque, les Tunisois s’installaient pour la saison d’été dans cette banlieue et y restaient jusqu’au début de l’hiver. Cette année-là, ma mère éprouva les premières douleurs et, loin de toute assistance médicale qu’on ne pouvait ramener aisément de Tunis, fut transportée sur ordre de mon grand-père au mausolée du saint patron de la ville afin d’y accoucher sous sa bénédiction. « Si c’est un garçon, disait mon grand-père, il portera le prénom de Béji, et si c’est une fille, ce sera Saïda. » C’est ainsi que j’ai vu le jour au mausolée de Sidi Bou Saïd El Béji dont je porte le nom. » Béji Caïd Essebsi, Habib Bourguiba, le bon grain et l’ivraie (Sud éditions)

Les saints n’étaient pas tous des ascètes. Certains étaient des martyrs tombés au combat. Le plus célèbre d’entre eux est Abou Zama‘a el-Balaoui – surnommé Sidi Saheb – qui participait à la conquête de l’Ifriqiya lorsqu’il mourut près du site où serait bientôt bâtie Kairouan, portant sur lui quelques cheveux du Prophète dont il était un compagnon. Sa zaouïa dite “du Barbier” est un des monuments les plus connus de Tunisie.Mais d’autres compagnons du Prophètes sont morts en Tunisie et y ont leur mausolée : Abou Loubaba el-Ansari (ou Sidi Boulbaba) à Gabès, et Sidi el-Fehry el-Ansari, à Dar Chaabane près de Nabeul.

Entre Carthage et Tunis, des petites coupoles forment ce qu’on a appelé la “chaîne d’or” : elles célèbrent le souvenir de combattants tués en repoussant l’invasion de Tunis par Saint Louis.

C’est sous les Hafsides que sont nés véritablement les sanctuaires appelés zaouïas. Celles-ci étaient d’abord des refuges pour les pauvres et les voyageurs, à qui elles assuraient le gîte et le couvert. Elles offraient aussi un asile aux personnes poursuivies par la justice, qui échappaient ainsi à leur condamnation. Plus tard, beaucoup ont été rattachées à des confréries et s’emplissent régulièrement des chants, des danses extatiques et des tourbillons d’encens de leurs rituels. Au XIXe siècle, des oulémas dirigeront eux-mêmes des confréries et certains seront vénérés comme des saints, comme Sidi Brahim Riahi – confirmant la symbiose entre islam des mosquées et islam des zaouïas.

Des conservatoires de la musique arabe : « Le développement des confréries n’a pas eu seulement des conséquences sur la vie politique et sociale de la population. Il a également contribué à la sauvegarde, voire à l’enrichissement du patrimoine musical. Gardiennes de la tradition, la plupart de ces zawiya se présentent comme un centre d’épanouissement pour l’art musical, à un tel point que leurs répertoires respectifs sont devenus la norme à partir de laquelle se juge la compétence des musiciens ; la majorité d’entre eux leur doivent d’ailleurs leur formation professionnelle. (…) Le corpus substantiel et varié de certaines confréries témoigne des particularités locales et repose sur les mêmes tubu’, les mêmes formules mélodiques et rythmiques et parfois les mêmes textes que le répertoire des nubat profanes. » Mahmoud Guettat, La Musique arabo-andalouse, l’empreinte du Maghreb (éditions Fleurs Sociales/El-Ouns)

Un rôle politique

Si les saints font l’objet d’une grande dévotion, c’est aussi parce qu’ils étaient proches du peuple et tenaient tête aux puissants. Ces derniers devaient parfois passer par eux pour être agréés. Ainsi, Sayda Manoubiya a exigé et obtenu que le sultan hafside Abou Zakariya, qui désirait la voir, aille à pied à son domicile et se présente à elle pieds nus. Crainte des pouvoirs des saints ou calcul politique, la dynastie mouradite a scellé son accession au pouvoir en offrant au peuple de Kairouan la magnifique zaouïa dédiée à Sidi Saheb, illustre compagnon du Prophète mort en Ifriqiya. La dynastie husseinite fera de même en construisant la mosquée-zaouïa de Sidi Bou Saïd. Plus près de nous, en 1989, Ben Ali, installé au pouvoir, a ordonné la réouverture d’un sanctuaire qui avait été fermé sous Bourguiba : la seconde zaouïa de Sayda Manoubiya située à Tunis. Selon la responsable du sanctuaire, le secrétariat de la Présidence a offert à cette occasion un taureau pour le sacrifice…

Bien sûr, les zaouïas ont connu des dérives. Bien loin de l’ascétisme des débuts, certains gestionnaires de zaouïas ont fondé des dynasties enrichies par les dons et les héritages légués par les fidèles, au point d’appartenir à la haute bourgeoisie du pays. Bien loin de l’héroïsme des premiers martyrs et de la tradition contestataire des anciens soufis, certaines zaouïas se sont inclinées devant le pouvoir politique, qui les a utilisées pour encadrer la population. Et bien loin de la spiritualité élevée des grands mystiques, certaines ont servi de couverture à des pratiques magiques, au charlatanisme, quand ce n’était pas à de véritables clubs de rencontres…

A l’Indépendance, confréries et zaouïas ont été accusés de tous les maux : archaïsme, obscurantisme, corruption, collusion avec les autorités coloniales… Les dérives les plus graves, comme les mangeurs de clous et de cactus des rituels de transe de la Aïssaouiyya, ont été interdites. Les zaouïas les plus riches ont été privées de leurs biens habous. Beaucoup ont été désaffectées, quelques-unes détruites.

Wahhabites versus zaouïas : « Lorsque sous le règne de Hammouda Pacha (1782-1814) circula, à Tunis, un message du chef des wahhabites, Mohammad b. Abd el Wahhab, dans lequel il prêchait le retour à l’islam des origines et condamnait violemment les visites aux tombeaux et la croyance dans le pouvoir d’intercession de quiconque, et en particulier des confréries et des saints, [il suscita], comme dans l’ensemble du monde ottoman, une vive réaction de l’Etat et des oulémas. Deux d’entre eux, les cheikhs Mahjoub et Ismaël el Tamîmî, rédigèrent des réponses savantes dans lesquelles ils justifièrent l’usage des visites aux tombes et l’intercession des saints. » Mohamed-el Aziz Ben Achour, Zaouïas et confréries (Sagittaire éditions)

Les zaouïas ne meurent jamais

Mais les zaouïas ne meurent jamais. Quand le village de Tamerza a été détruit par la crue de son oued en 1969, tout a été abandonné sauf la zaouïa de Sidi Bou Dhaher, toujours entretenue. Celle de Sidi el Bayli à Tunis, détruite par les autorités après l’Indépendance, a ressuscité sous forme d’un petit édifice où les fidèles déposent leurs offrandes, lorsque leurs vœux ont été exaucés.

Depuis des décennies, les zaouïas disséminées dans le paysage tunisien, aussi petites soient-elles, étaient préservées. Projets immobiliers et infrastructures routières prenaient soin de les éviter. Il aura fallu la Révolution pour que certaines soient atteintes par le vandalisme. Honnies par les wahhabites, même les zaouïas les plus prestigieuses sont attaquées – comme celle de Sayda Manoubiya, à la Manouba, dévastée et brûlée le 16 octobre dernier. Paradoxe : ceux qui dénoncent à tout propos “l’atteinte à leurs sentiments religieux” sont apparemment les mêmes qui s’arrogent le droit d’agresser la beauté, le patrimoine et les convictions intimes de leurs compatriotes. Un comble !

Guillemette Mansour

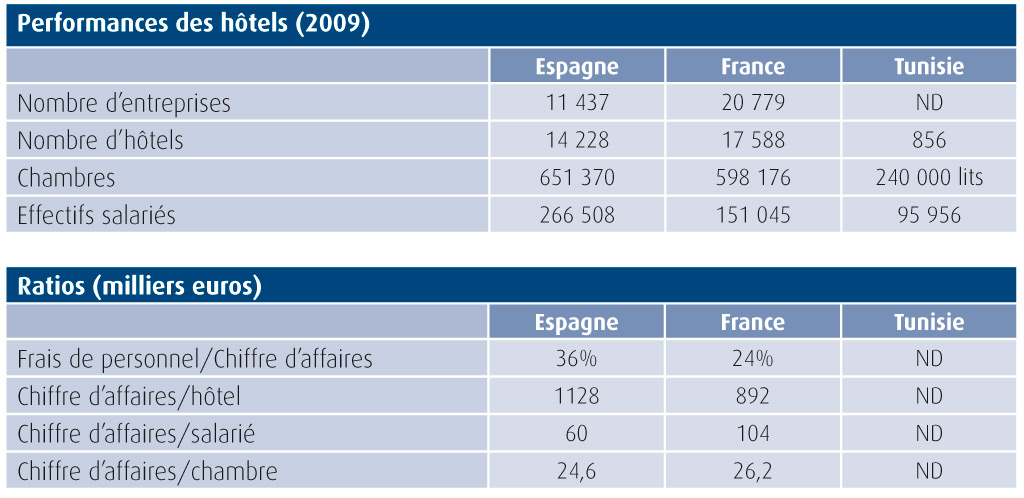

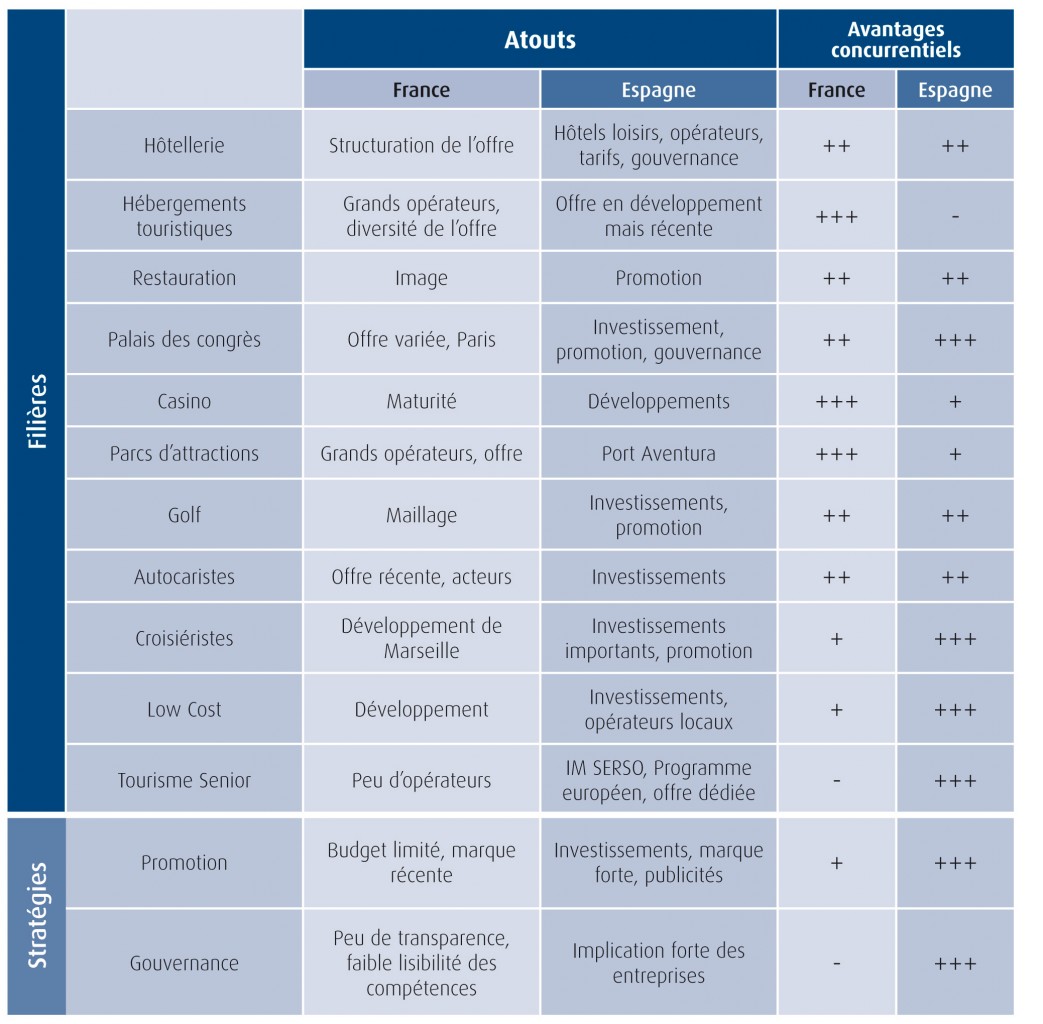

Légende : +++ structuration/ organisation très performante

Légende : +++ structuration/ organisation très performante